6年間で300足以上の靴下を履き、販売員としてお客様に寄り添ってきた私だからこそ、伝えたい話があります。

皆さんは、今や当たり前になった「3足1,000円」という靴下の価格を見て、何を思いますか?実はこの値段で国産の靴下を見つけるのは、とても難しくなりました。その一方で、外国産であれば「4足1,000円」や「5足1,000円」といった売り場も珍しくありません。

安価な輸入品に押され、日本の靴下産業は今、静かにその姿を消しつつあります。かつては1,000以上あった国内の靴下工場も今では半分以下に減り、このままでは高品質な日本製靴下を気軽に買えなくなる日が来るかもしれません。

この記事では、元靴下販売員の私が、研修で聞いた話や奈良の職人から直接聞いた話をもとに、なぜ国産靴下は高くなるのか、その背景にある職人の技と歴史を紐解いていきます。

日本製が消える?日本の靴下市場が直面する危機

国内で作られた靴下を履いたことはありますか? 実は、私たちが普段手に取る靴下の多くが海外製であることはご存知かもしれませんね。

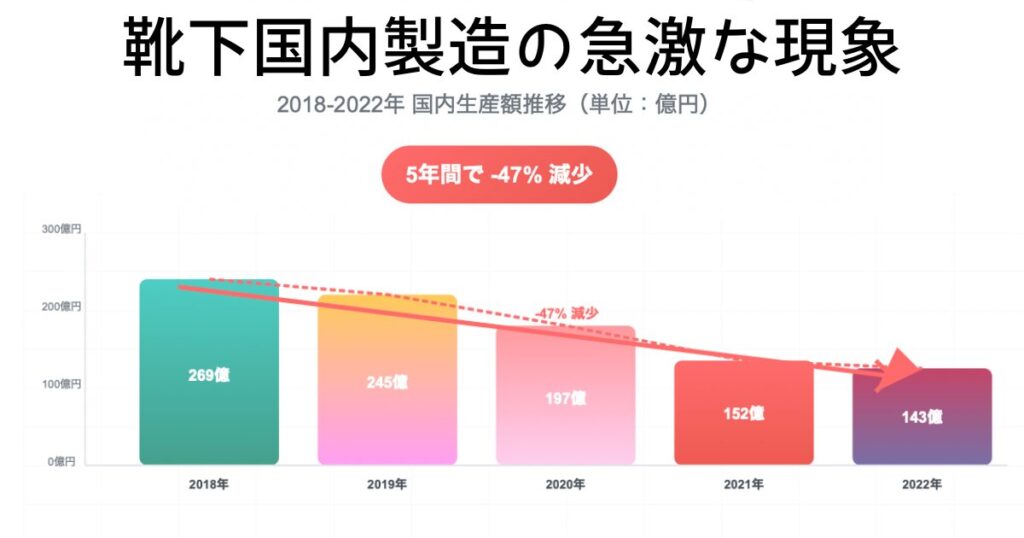

経済産業省の統計によると、日本の靴下市場は輸入品が圧倒的なシェアを占めており、国内での生産は深刻な状況にあります。画像にあるように、2018年から2022年のわずか5年間で、国内生産額は47%も減少しました。かつて1,000以上あったとされる国内の工場も、今では半分以下に減少しています。

特に、国内生産量の約6割を誇る「靴下王国」奈良県でも、後継者不足や技術継承の課題は深刻です。安価な輸入品の波にのまれ、日本のものづくりは静かに、しかし確実に、その姿を消しつつあります。このままでは、高品質な日本製靴下を気軽に買えなくなる日が来るかもしれません。

靴下国内製造の急激な現象(2018〜2022年)

5年間で国内生産額は47%も減少し、269億円から143億円へと激減しています。このデータは、日本の靴下製造業が直面する厳しい現実と、安価な輸入品増加の影響を明確に示しています。

げっしー

げっしー調べてたら想像以上の現象に驚きました

奇跡を生む職人の手と、古い編み機

「日本製は高い」。そう言われるのには、明確な理由があります。それは、効率化とは真逆にある、奇跡のような職人技が存在するからです。

日本の靴下工場には、数十年前から製造が終わった古い編み機が、今も現役で稼働しています。最新の機械は誰でも同じように靴下を作れますが、この古い機械にしか出せない独特の風合いや履き心地があるからです。

しかし、その機械を扱える職人は限られています。私の職人の友人の話によると、一人前になるには10年、20年もの長い修行期間が必要だそうです。もし機械が壊れても、部品はもう手に入りません。それでも、職人たちは一つひとつの部品を手入れし、まるで育てるように機械と向き合っています。

技術が均一化され、効率が上がっても、そこには職人の「言葉にならない感覚」は入りません。

「あとちょっとネジ締めて」「若干ゆるめにしてみて」——そんな微妙な調整が、履き心地や風合いに決定的な差を生むのです。

「言葉にならない職人の技」は、奈良が育んだ“伝統”と“心”

日本の靴下生産の中心地である奈良県には、単に「編む」だけではない、特別な文化が根付いています。明治時代から続く織物業の伝統と、家族経営によるきめ細やかな手仕事の文化が、この地の靴下には息づいているのです。

使う人のことを考え抜く**「おもてなし」**のような心遣いは、糸選びから始まり、足にフィットする立体的な設計、そして細部まで丁寧な縫製技術へと繋がります。この「言葉にならない感覚」こそが、奈良の職人たちが代々受け継いできた、唯一無二の価値なのです。

良い靴下の見分け方(元販売員の実践ガイド)

「難しい話はわかったけど、結局どうやって良い靴下を見分ければいいの?」そんな疑問に、元販売員としてお答えします。お店で靴下を選ぶ際に、ぜひ以下のポイントをチェックしてみてください。

【良い靴下を見分ける3つのポイント】

- 素材の表示を見る: 天然素材(綿、ウールなど)の混率や、機能性素材(ナイロンなど)とのバランスに注目してみましょう。用途に合った素材選びが、快適な履き心地につながります。

- 縫製を確認する: つま先の縫い目など、細部まで丁寧に仕上げられているかチェックしてください。縫い目がごわついていないか、実際に触って確かめるのも有効です。

- 産地を意識する: 「日本製」の表記や、奈良県産といった特定の産地名にも注目してみましょう。それが、職人の丁寧な仕事の証しです。

未来へつなぐ選択肢。今、私たちができること

そう遠くない未来、私たちが今1,000円台で買えている職人手編みの靴下が、3,000円、いやそれ以上の価格になるかもしれません。もちろん、3,000円となると、さすがに日常使いには少し躊躇してしまうかもしれませんね。

確かに海外製品も質は上がってきていますが、6年間で300足以上の靴下を履いてきた私の体感では、やはり良い国産靴下は、圧倒的に長持ちして金額以上の満足感があります。

それは単なる靴下ではなく、日本のものづくりの歴史と職人の魂が詰まった唯一無二の一足だからです。

安価な靴下も便利ですが、高品質な日本製靴下が1,000円台で手に入る**“今”**だからこそ、一度手に取ってみませんか?日本のものづくりを応援する一歩を、足元から始めてみましょう。

🧦この記事を書いた人|げっしー

元・靴下販売スタッフ。6年間、ビジネス用からカジュアル・スポーツ系まで、ありとあらゆる靴下を販売してきました。

「スーツに合う靴下って?」「就職祝いにプレゼントしたい!」

そんなお客さまの声に耳を傾けながら、履き心地・素材選び・見た目のバランスなど、日々アドバイスをしていました。

プライベートでは、「サンダル×靴下」愛好家。

サンダル×靴下は靴の上位互換だと本気で思ってます(雨の日除く笑)

リネンや和紙素材など快適で風合いが良い天然素材が好きです!!

機能性・デザイン・快適さ――靴下って奥深い!

このブログでは、そんな靴下好きの目線から「ちょうどいい一足」の見つけ方をゆるっと発信しています。