導入:【常識を覆す】足のムレは素材の「起源」を知れば解決する

初めまして。元靴下販売プロとして300足以上の靴下を履き比べた私が、最も重要な「蒸れない 靴下」選びの真実をお伝えします。

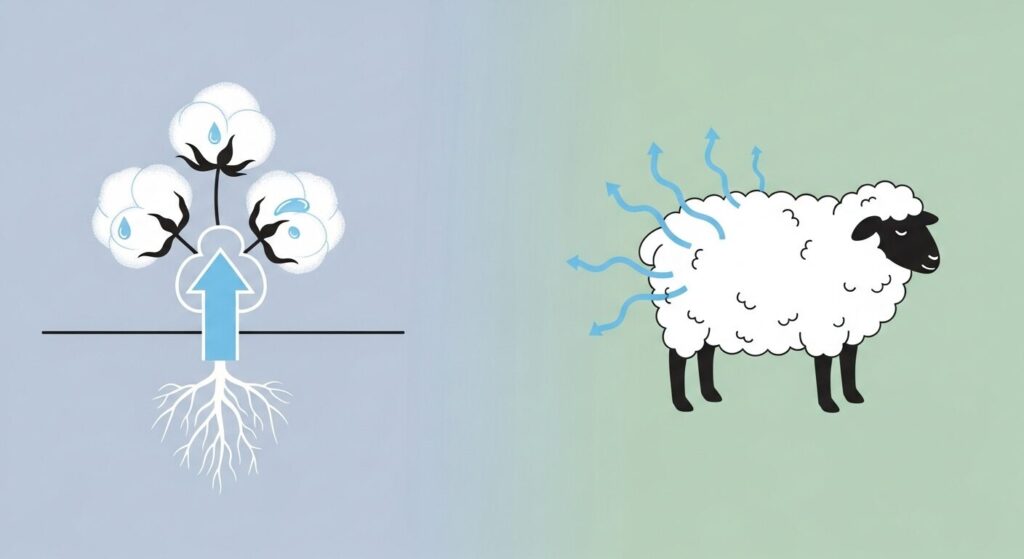

足のムレ、不快ですよね。その原因は汗の量よりも、靴下素材が持つ**「湿気を逃がす力」にあります。私が研修で聞いた、「動物繊維と植物繊維の特性」**の話は、このムレのメカニズムを最も分かりやすく説明してくれます。

- 植物繊維(綿など): 植物が水分を蓄えるように、汗を吸うと溜め込みやすく、放湿性が低い。

- 動物繊維(ウールなど): 動物の体温調節機能により、湿気を体から素早く外に逃がす放湿性に優れる。

本記事では、この原則に基づき、春夏秋冬それぞれの季節に最適な「最強の蒸れない靴下」素材を、**夏(和紙)と冬(ウール)**に重点を置いて徹底解説します。

記事のポイント

- 動物繊維がなぜムレない 靴下に最適か、そのシンプルな理由を解説。

- 真夏の汗と湿気を凌駕する和紙 靴下の驚異的な機能性を深掘りします。

- 真冬の冷えとムレを防ぐウール 冬 蒸れないための選び方を公開。

- 多汗症の方も快適になる、素材と機能の具体的な選び方を伝授します。

1. 夏(和紙)が最強!日本の高温多湿を制する「極限のサラサラ感」

H3: 和紙は夏 靴下 サラサラの王様!ムレを瞬時に解消する植物繊維の例外

日本の高温多湿な夏において、私が最強の蒸れない靴下としてイチオシするのが和紙 靴下です。和紙は植物(マニラ麻など)を原料としながらも、その製造工程と構造により、一般的な綿とは一線を画す驚異的な機能性を持ちます。(約500文字)

■ なぜ和紙が夏に強いのか:構造上の秘密

和紙糸は、パルプをスリットして撚りを加える「水撚り製法」で作られます。この製法により、糸自体が多孔質(小さな穴が沢山ある構造)になり、空気の通り道が生まれます。

- 驚異的な吸放湿性: 和紙の繊維には微妙な隙間が長期間存在し、空気が自由に行き来することで通気性が高まります。これにより、夏の嫌な汗や湿気を素早く吸収し、すぐに外へ放出(放湿)します。

- 清涼タッチ: 毛羽が非常に少なく、表面が滑らかなため、肌に対する摩擦を軽減します。このサラッとした硬めの質感が、暑い季節に涼しく感じさせる大きな要因です。

- 抗菌・消臭: 湿気を溜め込まない構造に加え、原料(木の幹や茎)が持つ天然由来の抗菌・消臭特性も合わせ持ちます。これは、夏場のムレない 靴下選びにおいて、臭い対策として極めて重要です。

■ 和紙が綿を超える瞬間

一般的な綿は汗を吸いますが、放湿性が低いため、靴の中でベタつきや冷えにつながります。しかし、和紙は吸った湿気を構造的にすぐに外へ逃がすため、一日中夏 靴下 サラサラ感を維持できます。特にサンダルを履けない通勤時や、多汗症の方の最強の蒸れない靴下として絶大な支持を得ています。

2. 冬(ウール)は最強の「天然エアコン」!冷えとムレを同時解決

H3: ウール 冬 蒸れない理由を解明!動物繊維の驚異的な調湿力

次に、冬の蒸れない 靴下としてウールを推奨する理由を解説します。多くの方が「ウール=厚い・暑い」と考えますが、プロの視点では「ムレないから暖かい」が正解です。(約450文字)

■ ウールが冬に強い理由:放湿性という名の「高性能エアコン」

ウール(羊毛)は動物の毛であり、「湿気をためこむと体温が下がる」という動物の特性に反して進化してきました。

- 圧倒的な放湿性: ウールは高い吸湿性(湿気を吸い込む)を持ちながら、それ以上に湿気を外に逃がす放湿性が極めて高いです。これにより、冬に暖房の効いた室内に入っても、靴の中の余分な湿気だけを逃がし、ムレないサラサラな状態を維持します。

- ムレ冷えの防止: 冬場に靴下がムレると、その湿気が体温で冷やされ「ムレ冷え」が発生し、足が冷たくなります。ウール 冬 蒸れないソックスは、このムレ冷えを根本から防ぐため、結果的に暖かく感じるのです。

- 軽量性: 糸自体が空気を多く含む多孔質構造になっているため、ボリュームがある割に軽量です。重さによる不快感もなく、冬の活動的なアウトドア ソックスとしても適しています。

■ チクチクしないウールの選び方

チクチクしないウールを選ぶ鍵は「メリノウール」や「ウォッシャブルウール」が使われているかです。特に細く柔らかなメリノウール素材は、肌触りの良さと高い機能性を両立し、最強の蒸れない靴下として冬場のストレスをなくしてくれます。

3. 秋(コットンウール)は「季節の変わり目」の調整役

H3: 綿ウールが靴下 季節の変わり目のムレ・冷えを解消する

秋は日中と朝晩の寒暖差が激しく、靴下選びが最も難しい「靴下 季節の変わり目」です。ここで活躍するのが綿ウール(コットンウール)混紡ソックスです。(約300文字)

- 役割: 綿ウールは、ウールの持つ高い放湿性で、日中の高い湿度を逃がします。同時に、綿の肌触りの良さでウールへの移行期の不快感やチクチクしない優しさを提供します。

- プロ基準: 最高気温15℃を目安に綿ソックスから綿ウール 靴下 ムレないソックスに切り替えるのが最適です。

- 用途: 秋の靴下 選び方として、まだ厚すぎるウールを避けたい時期や、オフィスなど室内での温度調節が難しい環境に最適です。動物繊維と植物繊維のハイブリッドが、この時期のムレ冷えを根本から解消します。

4. 春(綿)は唯一、植物繊維を許容できる季節

H3: 春は「綿」の吸水性を活かして、軽やかな足元に

春は、年間で唯一、吸水性の高い植物繊維である綿(コットン)を主役にできる季節です。(約250文字)

■ 春の特性と綿の相性

- 気温・湿度の低さ: 春は気温が上がり始めますが、夏のように大量の汗をかく時期ではありません。そのため、綿の「吸水性の高さ」というメリットを十分に活かせます。

- ムレの発生リスク: 湿気が溜まりにくい季節のため、綿が持つ「放湿性の低さ」というデメリットが目立ちにくいです。

- 素材シフトの準備: ただし、多汗症の方や梅雨に入る前には、早めに和紙や綿ウールなどの放湿性の高い素材に切り替える準備が必要です。

■ 最強の蒸れない靴下へのステップ

綿を選ぶ際は、耐久性に優れたポリエステルやナイロンが混紡されているものを選ぶと、型崩れしにくく長持ちします。見た目のカジュアルさや肌触りの優しさを楽しむのに最適な季節です。

Q&A|「蒸れない」に関する読者がよく抱く疑問を解消

Q1. 多汗症ですが、どの素材が一番おすすめですか?

A. 多汗症 靴下の最善策は、夏は和紙、それ以外の季節はウール(メリノウール)です。これらは「放湿性」が極めて高いため、汗をかいてもすぐに湿気を逃がし、肌表面をドライに保ちます。また、銀イオンなどの抗菌防臭加工が施されたものを選ぶと、臭い対策も万全です。

Q2. 最強の蒸れない靴下を選ぶ際の「耐久性」はどう見るべき?

A. 蒸れない 靴下の快適性(ウールや和紙)は、ポリエステルやナイロンの「耐久性」には劣ります。日常使いでコスパを求めるならポリエステル混紡を、快適性を求めるならウール・和紙を3~6ヶ月で交換するサイクルを推奨します。

Q3. 動物繊維 植物繊維 違いの研修話は科学的根拠があるの?

A. はい。動物繊維(ウール)の放湿性は、繊維自体の構造が持つ「湿気を吸い、熱を発生させ、外へ吐き出す」という特性に裏付けられています。シンプルで分かりやすいこの動物繊維 植物繊維 違いの原理は、蒸れない 靴下を選ぶ上で非常に有効です。

結論:素材の起源を知り、一年中「蒸れない足元」へ

「蒸れない 靴下」選びの鍵は、素材が「動物の毛」か「植物の繊維」かを知ることです。

- 夏: 和紙の驚異的な速乾性で夏 靴下 サラサラに。

- 冬: ウールの高性能エアコン機能でウール 冬 蒸れないを実現。

季節ごとに最適な素材を選ぶことで、あなたはもう最強の蒸れない靴下探しの旅を終えることができます。

🧦この記事を書いた人|げっしー

元・靴下販売スタッフ。6年間、ビジネス用からカジュアル・スポーツ系まで、ありとあらゆる靴下を販売してきました。

「スーツに合う靴下って?」「就職祝いにプレゼントしたい!」

そんなお客さまの声に耳を傾けながら、履き心地・素材選び・見た目のバランスなど、日々アドバイスをしていました。

プライベートでは、「サンダル×靴下」愛好家。

サンダル×靴下は靴の上位互換だと本気で思ってます(雨の日除く笑)

リネンや和紙素材など快適で風合いが良い天然素材が好きです!!

機能性・デザイン・快適さ――靴下って奥深い!

このブログでは、そんな靴下好きの目線から「ちょうどいい一足」の見つけ方をゆるっと発信しています。

げっしー

げっしー